|

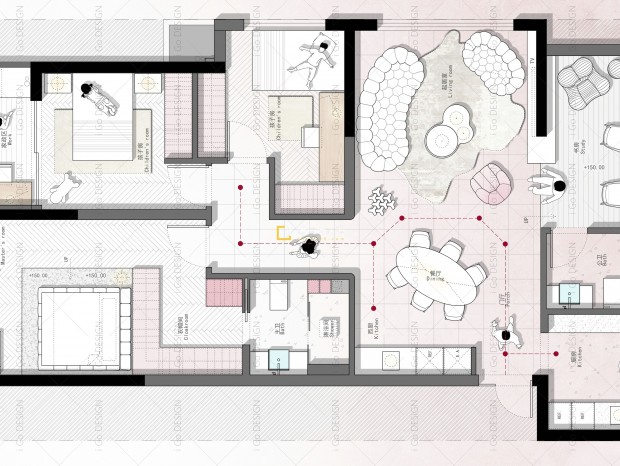

后院-柿子院是后院在地主义实践系列的第四期, 其本土化的命名来自房东十年前种下的一颗柿子树。 设计师在改造的过程中没有将其移除,并且因势利导保留位置,重新设置了整个院落的空间结构。 整个院落保持了北京四合院的形制,用连续的木栈道连接了东南西北四个方向,并在四角的消极空间都设置了绿植与枯山水。 木栈道与绿植组成景观的同时、具有实际的遮蔽隐私作用,并且补缺完善了方正空间,在室内外的空间暗示和反复切换下也把人的体验和舒适性拉高。 由于柿子院的功能定位是能容纳接待10人规模的民宿,在相对距离拥挤的村落环境中,空间对人行为模式的引导作用至为重要,“聚”形不聚声,“回”形的道路刻意分流了过度集中的行为活动。 ▼改造前后平面对比 在方正的院落里新建了一个通透的玻璃房子,此处引用日式“灰”空间的感念,玻璃屋面围合“回“形,与地面木栈道互为映射。 入院空间设置玄关,推开院门进入的是一个过渡空间,暗示着进入了半室外空间,但是视觉不被打断,在屋面的引导下看到院落中心的枯山水和柿子树和谐共处。 ▼院墙外立面使用红砖错拼的肌理形式 | 作为入口的暗示 ▼透过入口处的玄关玻璃房,可看到院子全貌。 ▼由西向东方向 | 透过柿子树看西侧餐厅 继续沿着木道行走就到达了原北房部分,跟据运营需求,为了迎合四个家庭的设置,把原来的房间功能重新布置,保留客厅作为公共活动空间。 ▼客厅全貌 | 原木梁结构经过修缮得以保留原貌 客厅北侧墙面保留了原砖墙面,喷白处理,靠墙设置了“炕”的理念,这也是后院品牌一直贯穿全线产品的思路,在客厅处强调“围合而聚“的概念,靠窗处设置榻,可以充分享受南向阳光。 另外为了延展北房的空间感受,在北房庭院一侧加建了玻璃屋面,这也是灰空间概念的反复使用。挡风避雨但是不遮挡阳光,天气好的季节为空间活动延展上铺垫更多可能性。 客厅东西两侧分别设置榻榻米房,西侧把原来狭小的厨房一分为二为成为餐厅厨房、与西榻房卫生间,东侧利用北房和东厢房的夹角,为采光加建玻璃盒子,设置为东榻房卫生间。 ▼东榻房卫生间 东榻卧房结合两个开间关系顺势设置了两个抬高的床榻,各自设置滑门,里面单元各自相对独立并且有个公共的小空间可以喝茶并小坐。 ▼东榻卧房 | 开合的推合关系使空间组合多变 原东厢房由于内部空间均置,不利于卧室与卫生间划分,在天花加固之后把内部隔墙拆除,扩大了原卧榻区,躺在榻上可以仰望西山惬意自得。 ▼东榻厢房 | 一扇推拉门内设另有洞天 东厢房靠近村政排水处设置了带浴缸的卫生间,为了保证通透性,朝向内部院落的墙体使用玻璃砖,既保证隐私又可以令光线渗透。 ▼东厢卧房卫生间 | 院落的死角通过材质转换迎入光照 院落的西侧便是餐厅,这也是原来餐厅的位置。 在改造过程中,拆除了原来的吊顶,把餐厅北侧狭小的厨房挪到南墙一侧、作为开敞厨房,放大了就餐区,原厨房顺势改造成为光线良好的餐卫。 ▼餐厅卫生间 | 再小的角落也与绿意相隔 在本次设计改造的过程中,卝智设计团队再次遵从“在地主义”的设计导则。在有限面积改造的拘束、和变更房屋结构的前提下,结合原房屋的生活痕迹、保留了一些物品物件进行改造,如老锅炉改造的衣服架、旧木梁改造而成的吊灯等。 从建筑改造、室内及其配饰的设置,卝智再次迭代产品设计思路,为乡村建设探索进程提供了思考意义。 项目位置:北京市|昌平区 设计面积:287㎡ 设计/竣工时间:2018.6—2018.10 设计单位:CCDI卝智室内设计 主持设计:李秩宇 设计团队:李海涛、张莹、马一鸣、赵小宇、王钰璇 施工管理:李振兴、杨彦铃、李峥 施工团队:当地村民 主要用材:红砖、玻璃砖、灰黑色方钢、实木、水泥磨光地面、中空钢化玻璃 建筑摄影:鲁飞——lufeiphoto、任恩彬 项目策划:张鹏、许文峰 联系邮箱:GWdesign@yeah.net |

精华推荐

换一换

-

风在发端 2018-11-23 17:35:30

回复举报

回复举报

收藏

收藏  说两句

说两句

发表评论23